法显故里新探——赵冬生

来源:

临汾市法显文化研究会

日期:2021-09-18

点击: 属于:学术论坛

作者:赵冬生

赵冬生 2021.9.17

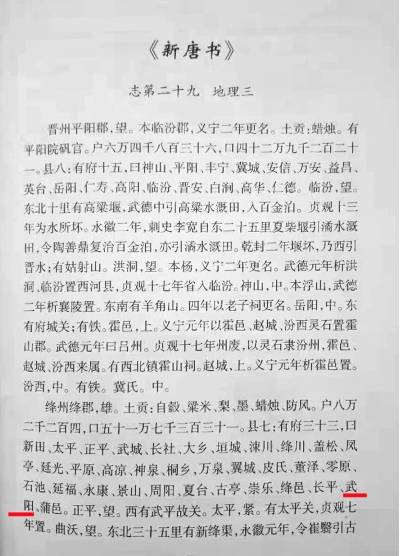

关于法显故里,史载是平阳武阳,“武阳”名称历史上肯定是存在无疑。《新唐书》志二十九,地理三,载:……有府三十三,曰新田、太平……长平、武阳、蒲邑。……。其中第三十二个就是武阳。

新唐书地理志记载

襄陵县新志》民国版第360页载:府馆 在县治西南兴义坊街东。今废。(既当时的武阳軍府,当地人称武衙门,俗语称将爷衙门。)当今高龄老人都能指出其准确的府馆位置。所以说襄陵北街村在唐代以前就有武阳名称,当是不谬的定论,也就是法显大师的出生地。只是由于岁月更迭,地震等自然灾害频仍,朝代间兴佛毁佛不断,地名更改时有发生,武阳失传俱在情理之中。

《襄陵县新志》寺观382页载:圣寿寺,在县治西通信坊街,北宋咸平三年(1001年)建。

《襄陵县新志》卷之 十九,营建考(354页)载:……县城宋天圣元年(1023年),自宿水店徙治今址,始筑土城,周五里一百六十步……。

《襄陵县新志》公署载:县治,在城东北隅明礼坊街,北宋天圣元年(1023年)创建。

这就是襄陵两个衙门的由来,并且可以准确的说,武阳軍府,也就是将军衙门在前,而襄陵县衙在后。

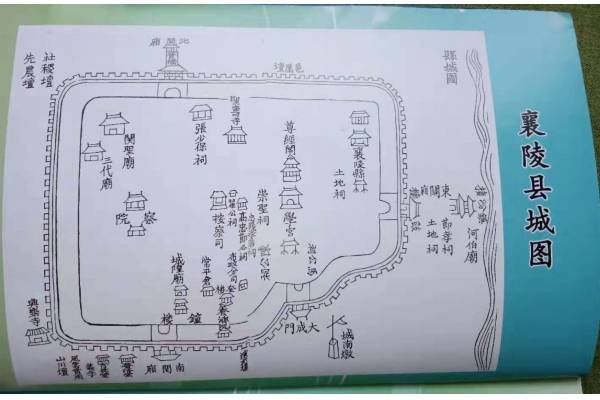

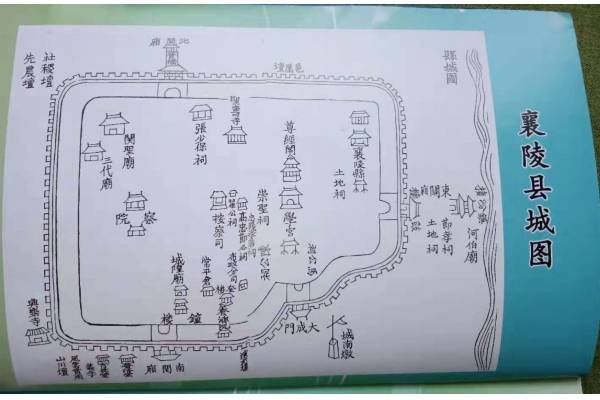

还有一个值得探讨深究的问题,就是原来的襄陵县城池图。细查襄陵的历史沿革,顺时推理,还原历史的本来面目。

法显是公元400年间的人,历经千辛万苦,矢志求取经律。回国后译经,写《佛国记》,建华龙寺,可谓是取经功德圆满,让人肃然起敬。其影响随着时间的推移传遍国内外,在佛教界、在普通人的心中那就是一座丰碑,令人敬仰。圆寂后没能回归故里,但他的功德特别值得家乡人为之骄傲,值得永久予以传揚。

几百年的时间,法显大师的丰功伟绩真的越传越远,高僧大德的人格魅力有着巨大的感召力。可以说中华民族的仁义礼智信美德俱全,高尚的情操正能量永远都是使人向上的永不枯竭的原动力。

襄陵圣寿寺是北宋咸平三年(公元1001年)专门为纪念法显而建造的。其规模相当宏伟,坐北朝南,牌楼式大门,内建正殿,过厅丶引道丶花池丶东西厢房各三间,门外八字大照壁。殿内塑佛像4米余,(坐式)两侧塑有手捧经卷的僧人,有狮子,大象,门外还有山峰式的巨石,等等,都是为怀念大师法显而建造的。当时的襄陵县治在宿水店(即今天的向阳村,俗称古襄陵),县治在宿水店的时间段长达404年)。也就是说县治是圣寿寺建好二十二年以后(1023年)才移址到现在的位置,为加强防御以土修筑襄陵城墙,高二丈许,周长计五里一百六十步。因城西宽东窄,东南角凹进,状如官靴形状,故襄陵城俗称“靴子城”。老輩人都这样称呼。但咨询当地高龄老人,可都说不出其来由。修筑的土城墙又隔了若干年才包以青砖。种种迹象表明,是法显的功德无量,众人仰敬,影响甚广,不知道何等髙人出其主意,把城墙的图形造成了靴子的图形。并且是把县址由稳居四百多年的宿水店(即古襄陵)移至今址。把圣寿寺圈在北城墙内的中间。靴子立起来看,圣寿寺正好在底部的中间。我们编写的第一册《法显故里在襄陵》里的襄陵县城图就是古代畄下来的。形似官靴。是大师的髙尚人格魅力深入人心,大师在荆州辛寺圆寂后又不能回到家乡,因为法显是徒步爬山涉水牢记使命,用足迹远涉万里,取回来真经佛律,完成夙愿。家乡人用靴子的图形用以永久的纪念,其中有两个含意,一是法显是由老北寺走出去的,二是法显是徒步完成夙愿的。县址的移动,与城池的图形看来都与法显大师有关。

公元840年日本的圆仁和尚,由日本前往长安取经,由临汾向南路过此地,过晋桥在北寺吃过斋饭而向前走去,时间地点都记得非常清楚。因为在远古,晋母河水源充沛,水域面较宽,南北交通晋桥是必经之路。也是证实了北寺久远的实证。城墙的图形,浇雪山的民俗都是有目的的,虽然不知道起源于何时,但总有它的意义存在。而绝非凭空想象,毫无目的意义。因为这不是某个人的行为,而是有官方、有民众、有组织的群众性活动。现健在的老年人都能把城墙的位置指定下来,的确是只靴子形。现存城隍庙的大铁钟更是寺院历史久远,寺庙规格够大的铁证。

《襄陵县新志》532页 【新建钟鼓楼记】载:……独钟鼓之置,未尽厥美。鼓则设于关头汾水之滨,钟则悬于城隅废寺之侧,一城之内,且有不闻……。移钟鼓并悬于上,夫维其地中,故声闻四达。……。此钟高2.5米,口径1.8米,重约2吨有余。铁钟上明显的阳文:金大定六年(公元1166年),岁次丙戌四月旦,襄陵县卢舍院铸钟壹颗……南无十方诸佛……皇帝万岁……臣佑千秋 風调雨顺……国太民安,广威将軍行县令顽颜胡刺,儒林郎行主薄,赵……。化缘铸钟会首僧 悟德;同化缘铸钟会首僧 悟真。此钟曾在卢舍院悬掛372年之久,明嘉靖戊戌秋(公元1538年)才移至襄陵县城隍庙新建钟楼之上,由县尹邢淳适督其工成。《襄陵县新志》民国版532页有确切记载。

法显翻译的《大般涅槃经》开头明显的写道:東晋沙门释法显译。平阳肯定是当时的金殿这一块,沙门肯定是有大寺庙的僧人无疑。何况北寺距金殿近在咫尺,再者襄陵北寺的地理位置与前人记载的法显少年生活环境完全吻合,圣寿寺周边就有稻田数十亩,打谷场后人一直在用。

当今习主席提出一带一路,法显可谓是远古一带一路的第一人。襄陵城的周长是五里一百六十步;中断数十年的腊八浇雪山是在2016年首次启动;公元412年法师取经回国于青岛崂山,2012年襄陵镇民间文化遗产拯救协会,筹集民间资金在城隍庙矗立起法显铁像,时差整整1600年;圣寿寺初建是公元1001年,今年又是初建后的1020周年。

也许这是上天的安排,或许是法显的功德无量,感动万物,正应好人自有天相助的哲理。使法显能够真正的魂归故里才是我们研究法显文化人对高僧法显的最好的回敬。也是作为法显故里的襄陵人所早就企盼的。相信专注法显文化的专家学者定会实地考察,深入探讨,还历史以本来面目。

襄陵镇会因高僧故里挂上一道历史的光环,法显故里还会为襄汾文化大县增添一道亮丽的彩虹,法显文化在临汾市政府以及上级部门的大力支持下,会得到社会各界越来越多的响应,成为临汾走向世界的又一张王牌。

其他证明法显故里在襄陵的论据在此不必赘述。

正所谓:

平阳西南庐舍院

走出圣僧释法显

靴城千年浇雪传

故里迷底终揭穿

作者简介:赵冬生,临汾市法显文化研究会副会长兼党支部书记、特聘专家;襄汾县老年书法家协会会员;襄陵荷风学社社员;襄陵城隍庙理事。

2009年开始参与研究法显文化,同本地有识之士参与多次纪念法显活动,发表过多篇有关法显文化的书法作品和文章。

喜好学书法、编对联、音乐等艺术,对古代建筑、远古文化情有独钟。其多幅书法作品被斯里兰卡友人收藏。