大觉莲华赞

王志远 2018.8.29

大觉,这个名字或许很多人听起来还很陌生,其实他就是那位鼎鼎大名的画家杨彦,那位银髯飘飘酷似张大千的杨彦,那位曾经在五年前迎娶了塞拉利昂黑人美女影视明星的杨彦。但是从2018年佛诞日那一天开始,他再也不叫杨彦,因为他在终南山律宗祖庭净业寺披剃出家,遁入佛门,蒙剃度师本如大和尚恩赐法名,释大觉。一个新的慧命就此诞生了。

大觉决意出家,并非心血来潮一时冲动。三十年前,杨彦云游四海,采风写生,不知不觉竟然来到南普陀寺。当代高僧释妙湛长老不但接见了他,而且慧眼相识,收他为在家弟子,赐名本琦居士。一粒种子,神奇地飘落在杨彦的心底。他没有在意,也没有忘记,生活的风风雨雨,事业的起起伏伏,似乎都在滋润着这粒种子,冥冥之中,期许着他的萌发。

大觉当下终于告别了杨彦。成为大觉,也并非人生遇到了过不去的关坎儿。财富,是他面前的过眼云烟。他创作的黄山十八景,拍卖高达6600万,但是他却没有半点沉沦在金钱的涡旋。爱情,是他珍惜的美好回忆。但是他却和非洲太太平静地分手,甚至相约有一天太太也出家做比丘尼,他们一道去非洲弘扬佛法。想常人之不敢想,做常人之不能做。杨彦无愧于妙湛长老的期许,他真的是一块本真的美玉琦石;杨彦也无愧于本如大和尚的接纳,他真的是从心底里涌现出来的大觉。释大觉本琦,就是一支出乎红尘的莲华。

大觉原本就喜爱画莲花,他曾经出过一本专门展示种种莲花的画册,常常给朋友讲述画莲花的技巧,津津乐道于构思的初衷。当年的杨彦,出自李可染大师门下,游走于亚明、黄胄诸家,对他影响最大的,除去本师李可染,就是张大千的画风。尤其是画莲花,张大千的风流潇洒,千娇百媚,浓妆淡抹,金碧辉煌,令他倾慕不已。

杨彦(出家前作品):荷花画集

杨彦(出家前作品):荷花画集

然而,时过境迁,如今大觉已经不是杨彦,莲花也已经写做莲华。

佛经中有一部被推崇备至的经典,成为中国第一个宗派天台宗的"宗经",叫做《妙法莲华经》。说的是这部经典的佛法像白莲花一般的高妙。写做”莲华“不写”莲花“,其意虽同,其形有异,异在不凡。佛法传到日本,13世纪出现一个”日莲宗“,近代日本新兴宗教的几十个教团,有70%属于日莲系,其中最负盛名的是创价学会,目前拥有超过一千二百万会员,分布于全球190个国家和地区。开创这个宗派的祖师,名叫日莲。他认为只有通过《妙法莲华经》才能领悟到潜藏于每人生命里的宝贵"佛界",他的修持方式也很特殊,据说在”建长五年(1253),日莲归乡访亲,4月28日登清澄山,向着海上初升的红日,高唱《南无妙法莲华经》十遍,为日莲宗创立之始。他只唱这七个字。他认为这七个字蕴涵着无穷的智慧和力量。从此,白莲华,成为数以千万计的人们最崇高的信仰标识。

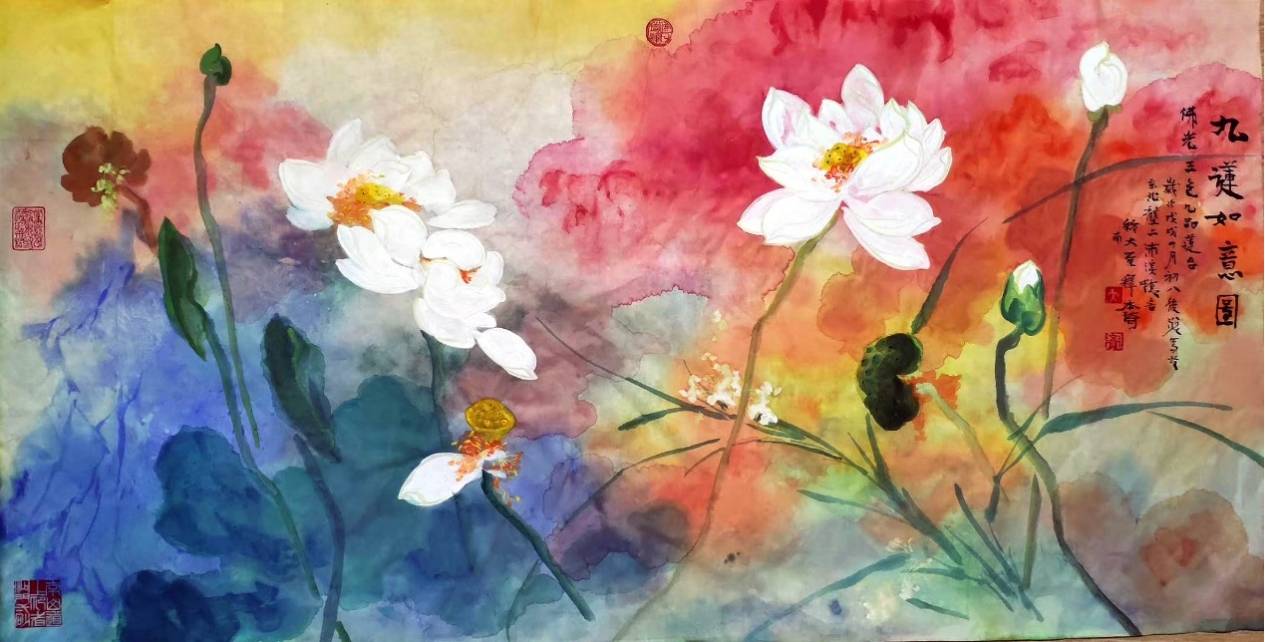

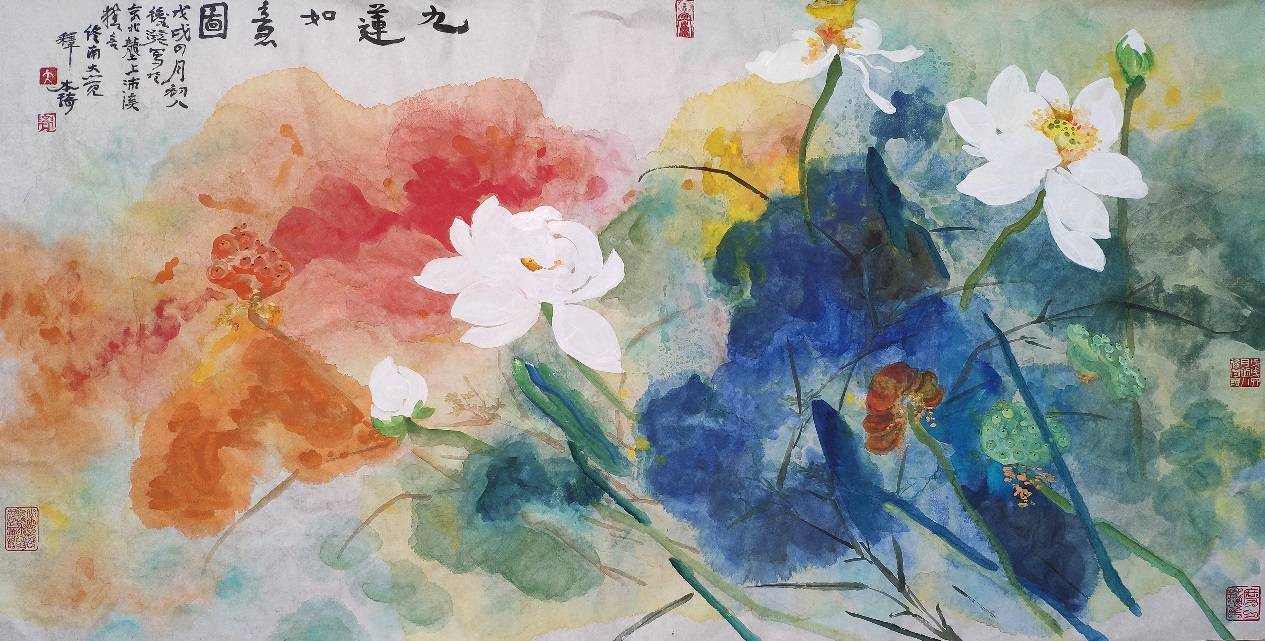

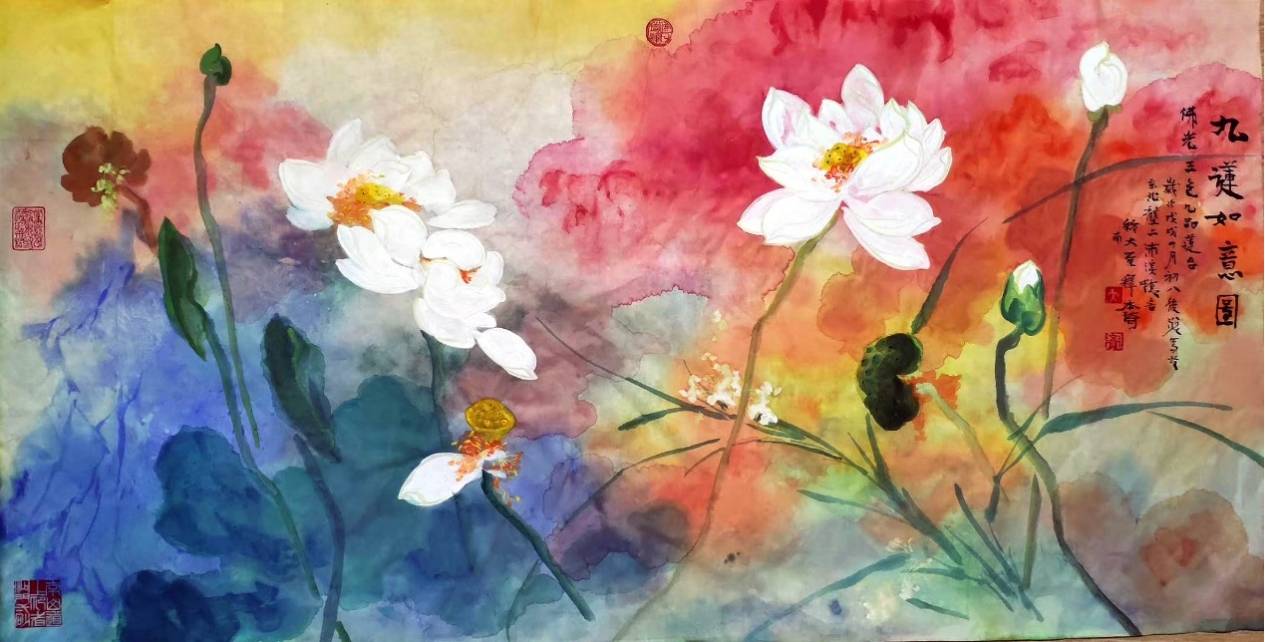

大觉作品:白莲华(九莲如意图)

大觉作品:白莲华(九莲如意图)

大觉用他在佛法感召下的画笔,用他在禅悦欣喜中的画笔,在丈二的宽阔宣纸画卷上,纵情泼洒,随心点染,在一片五彩斑斓的背景里,一朵朵白莲华随缘绽放。荷叶一定是绿色的吗?在佛光的照耀下,它却能映照出红霞般的绚丽,海浪般的幽深,黄金般的璀璨,色彩在佛眼中变幻莫测,”流光幻梦影,重霭隐浮图。此中有深意,祥吉不可估“!

大觉作品:白莲华(九莲如意图)

大白莲华,象征着新的生命,象征着慈悲与智慧。大白莲华,在大觉的笔下,玲珑剔透,舒卷自如,像夜空中皎洁的一轮月,像迷雾中闪亮的一盏灯,像南海波涛中的一尊菩萨,像极乐世界中的一位佛陀。佛法有三藏经典十二部八万四千卷,但是佛陀在涅槃之际却说,他不曾说过一个字。佛陀又说:“吾有正法眼藏,涅槃妙心,即付嘱于汝。汝能护持,相续不断。",只因为他拈花时,迦叶向他回报了一个微笑。当我们看到大白莲华时,是不是也应该以微笑回应呢?

罗什赞莲华,虽自污泥出,历经风雨后,清凉世界殊。“大觉是从尘世中脱颖而出,步入佛门的行者。他却刻了一枚不同凡响的压脚印章,文曰:”南山道上爬者——沙门一砂“。什么鼎鼎大名,什么荣华富贵,什么儿女情长,什么生老病死,大觉都已经抛在脑后,他居然自命为”爬者“。在成佛的路上,有几个这样匍匐前行,为法忘躯的志士?

有人问我,大觉未来是弘一呢?还是曼殊?

我反问他,你欣赏过大觉的大白莲华吗?

2018.8.29

作者:王志远,著名书法家,佛学家,中国宗教学会顾问,中国宗教学会前副会长兼秘书长、中国社会科学院世界宗教研究所高研中心主任、中国宗教学会宗教经济学分会会长、山西省法 显文化研究会会长、临汾市法显文化研究会特聘专家和名誉会长。

编后语:文中主人翁:释觉琦,号大觉,2020年发出“在法显西行取经路上修建法显记念塔”倡议,并到法显故里临汾市考察。

编辑:冯春海